2025第一屆西灣盃全國高中職辯論賽

- 2025年11月12日

在分歧中尋找理解:第一屆西灣盃全國高中職辯論賽側記

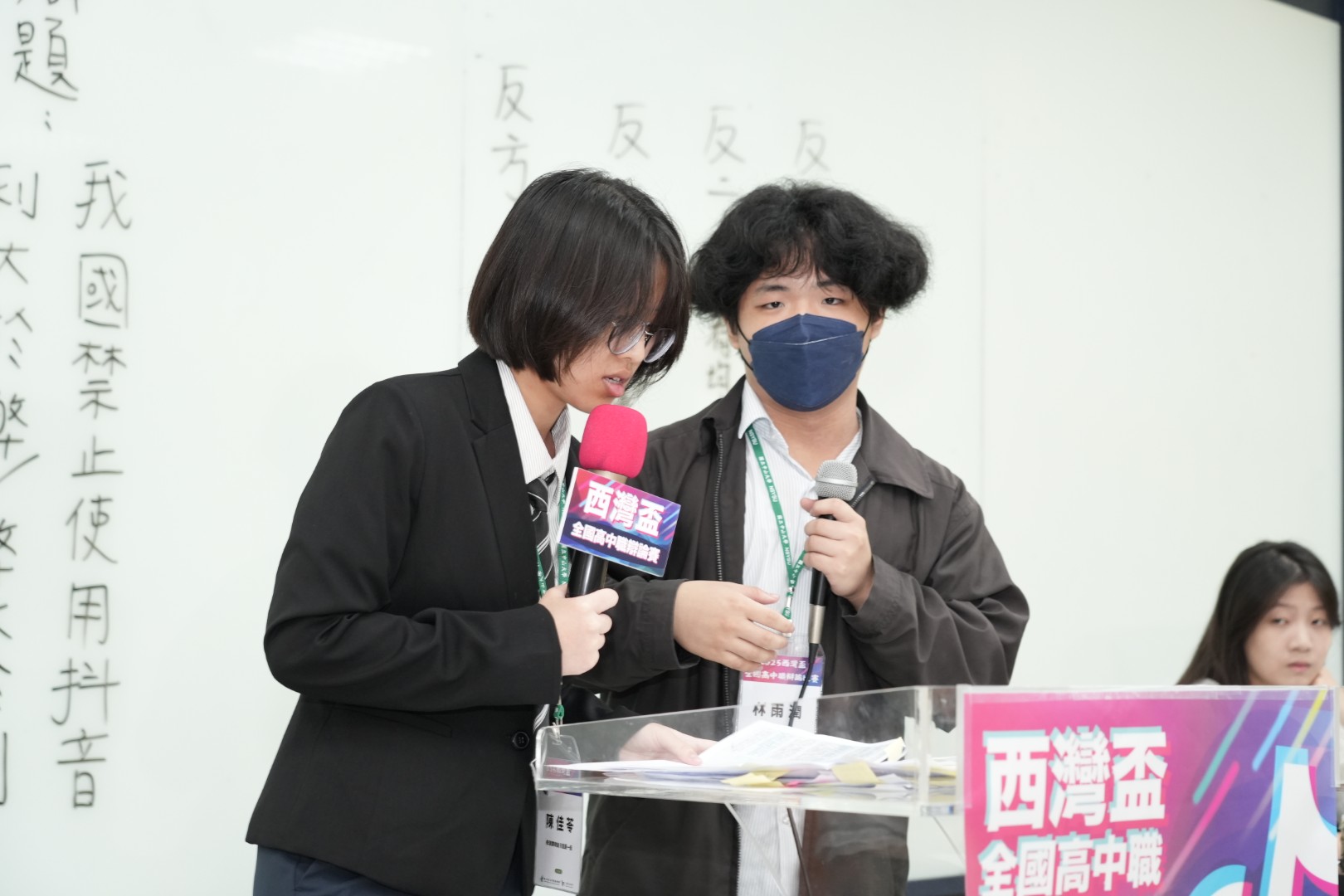

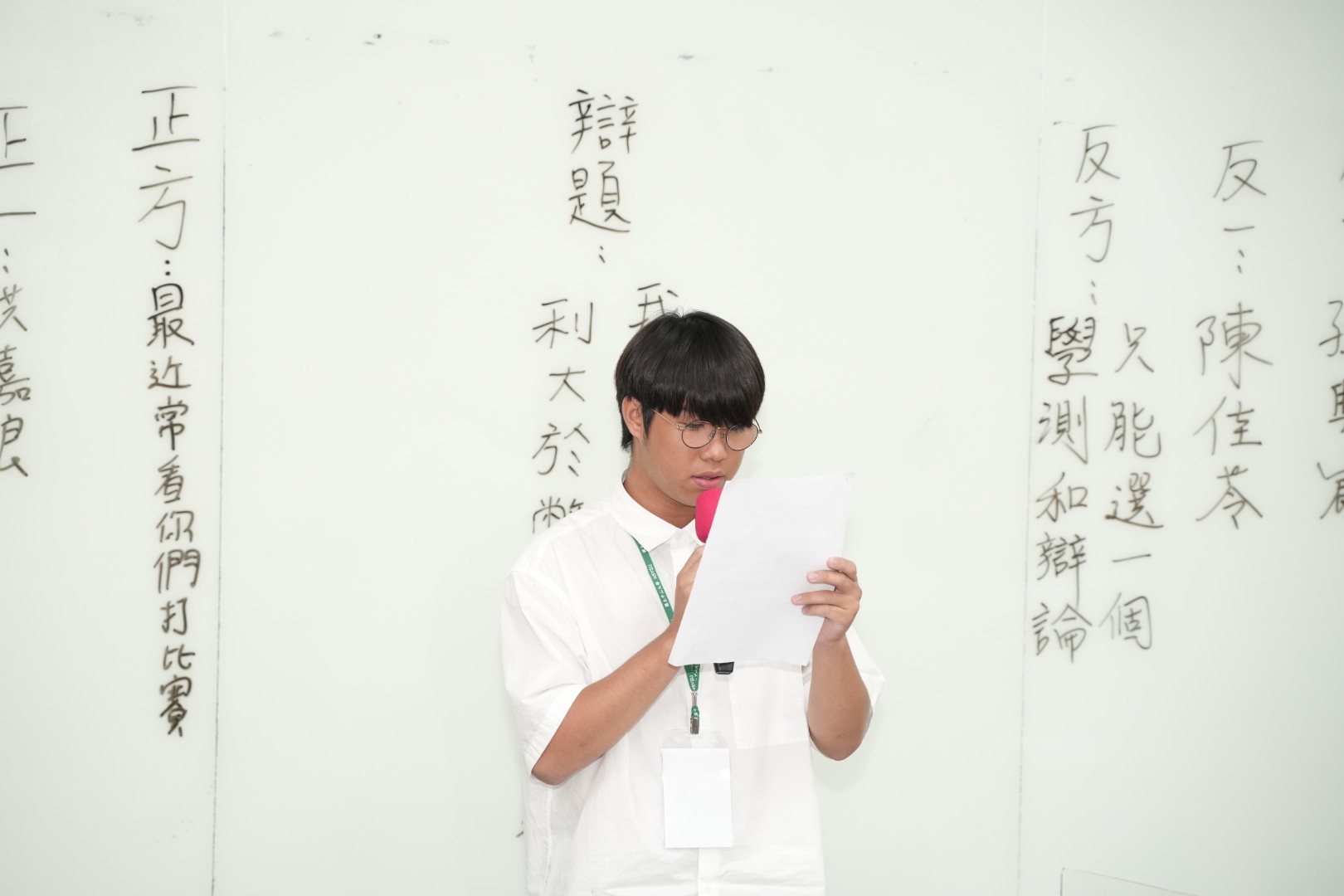

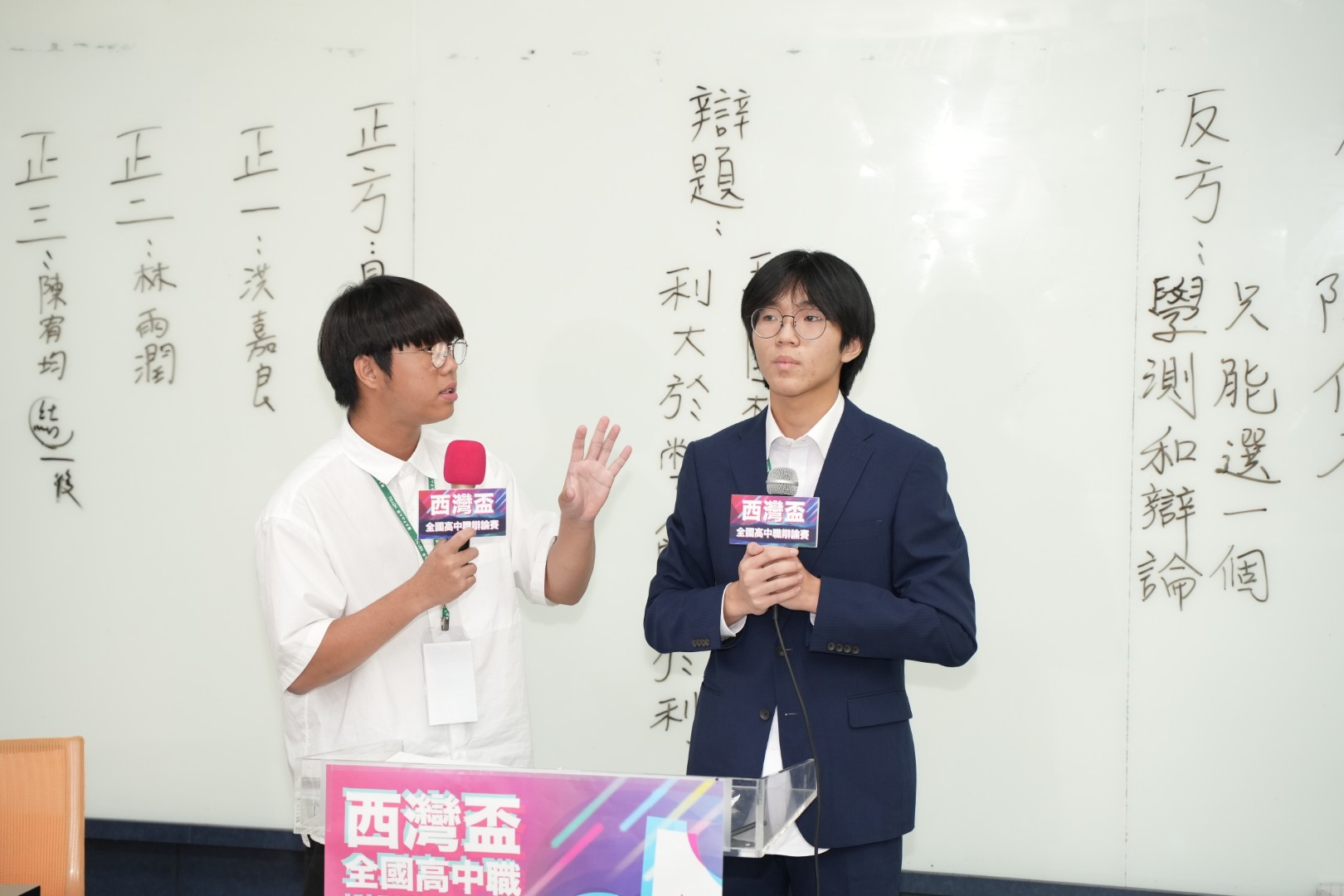

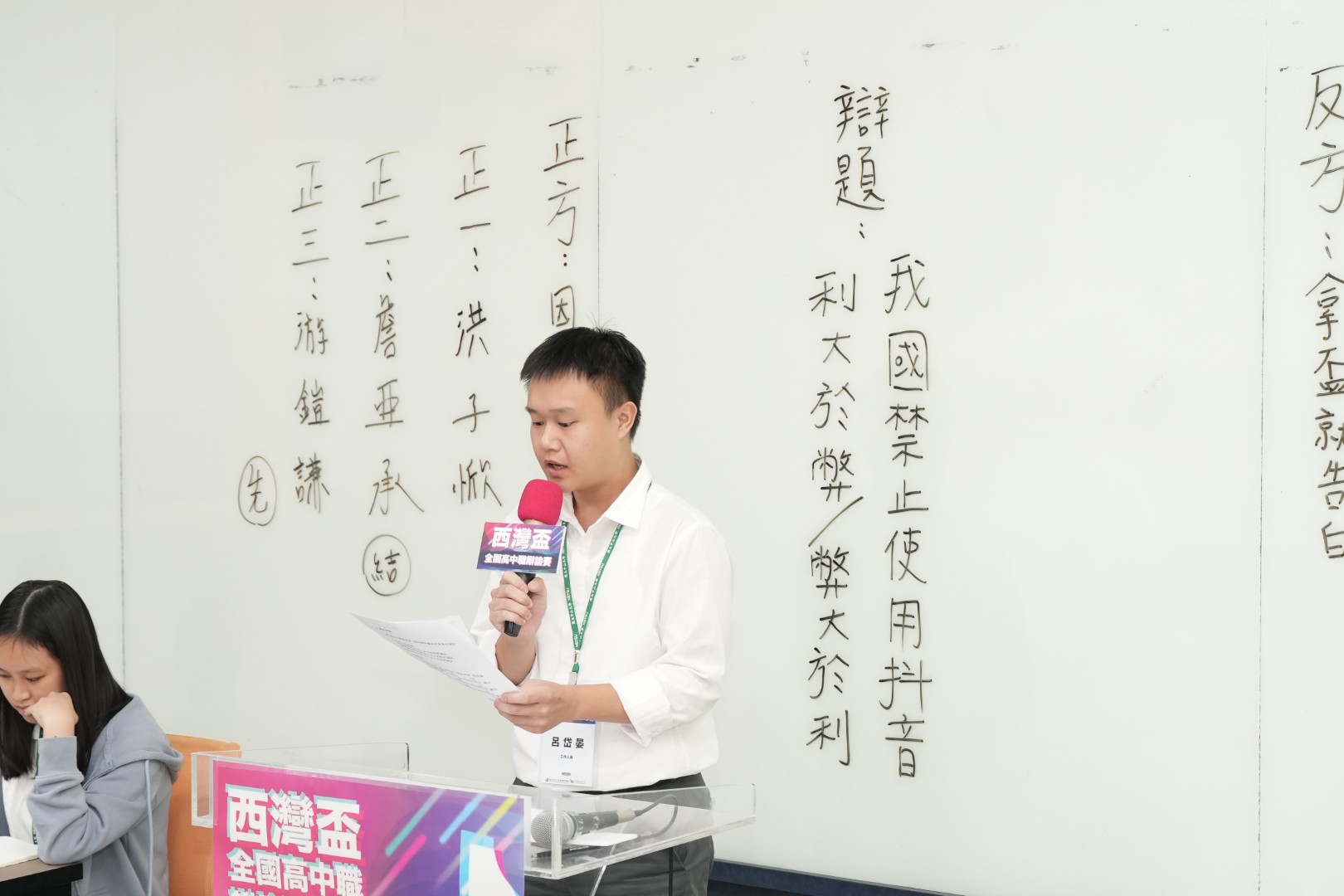

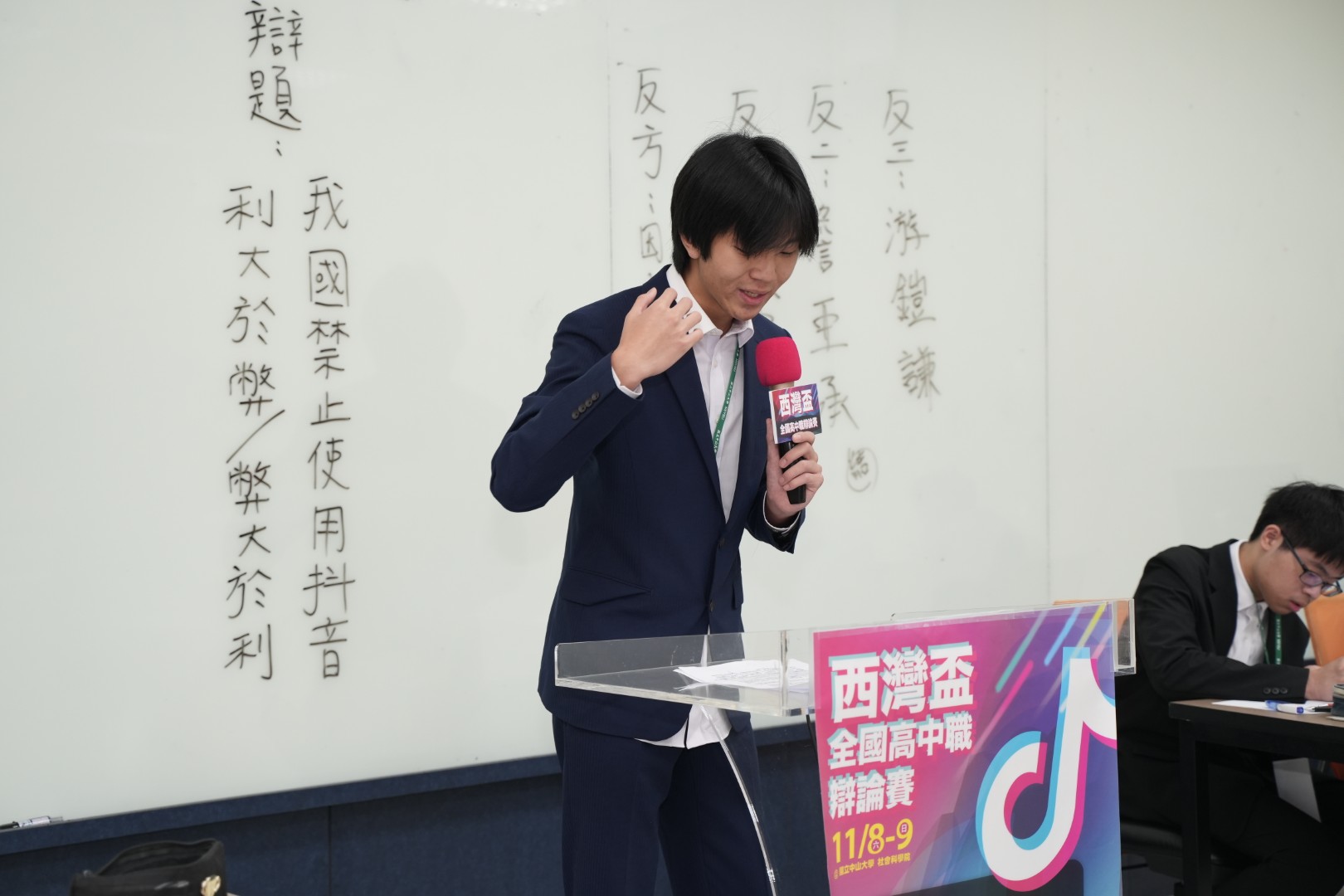

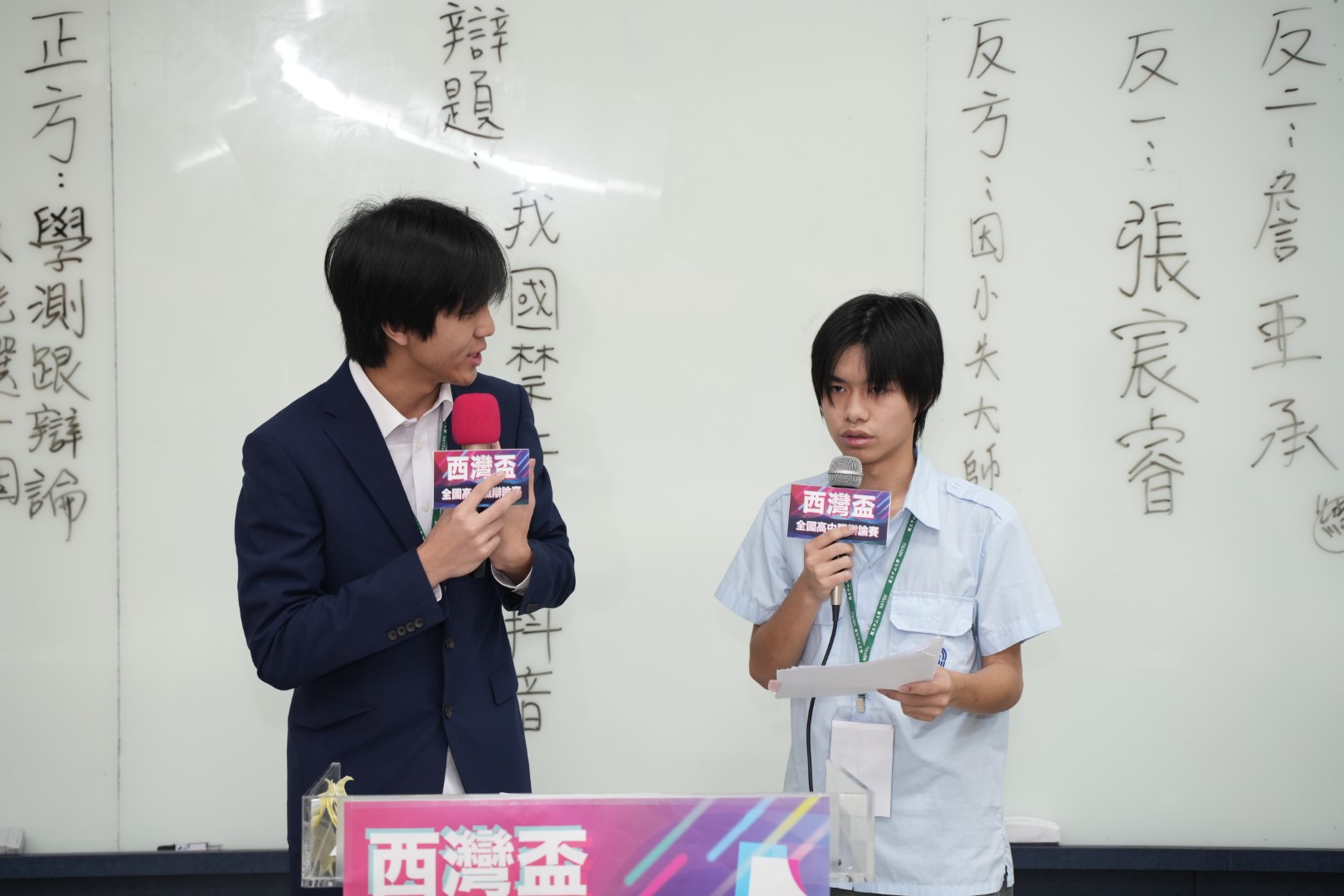

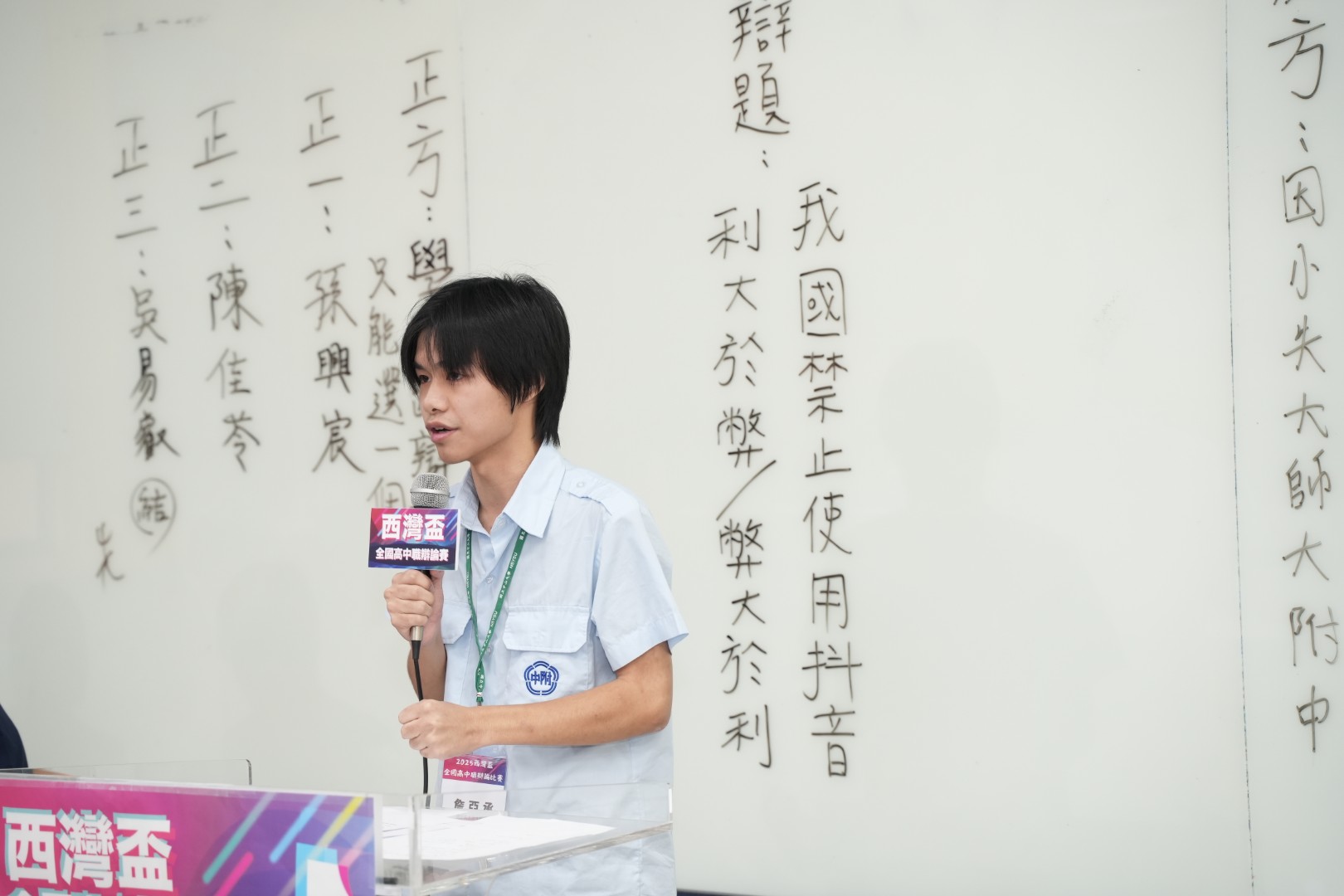

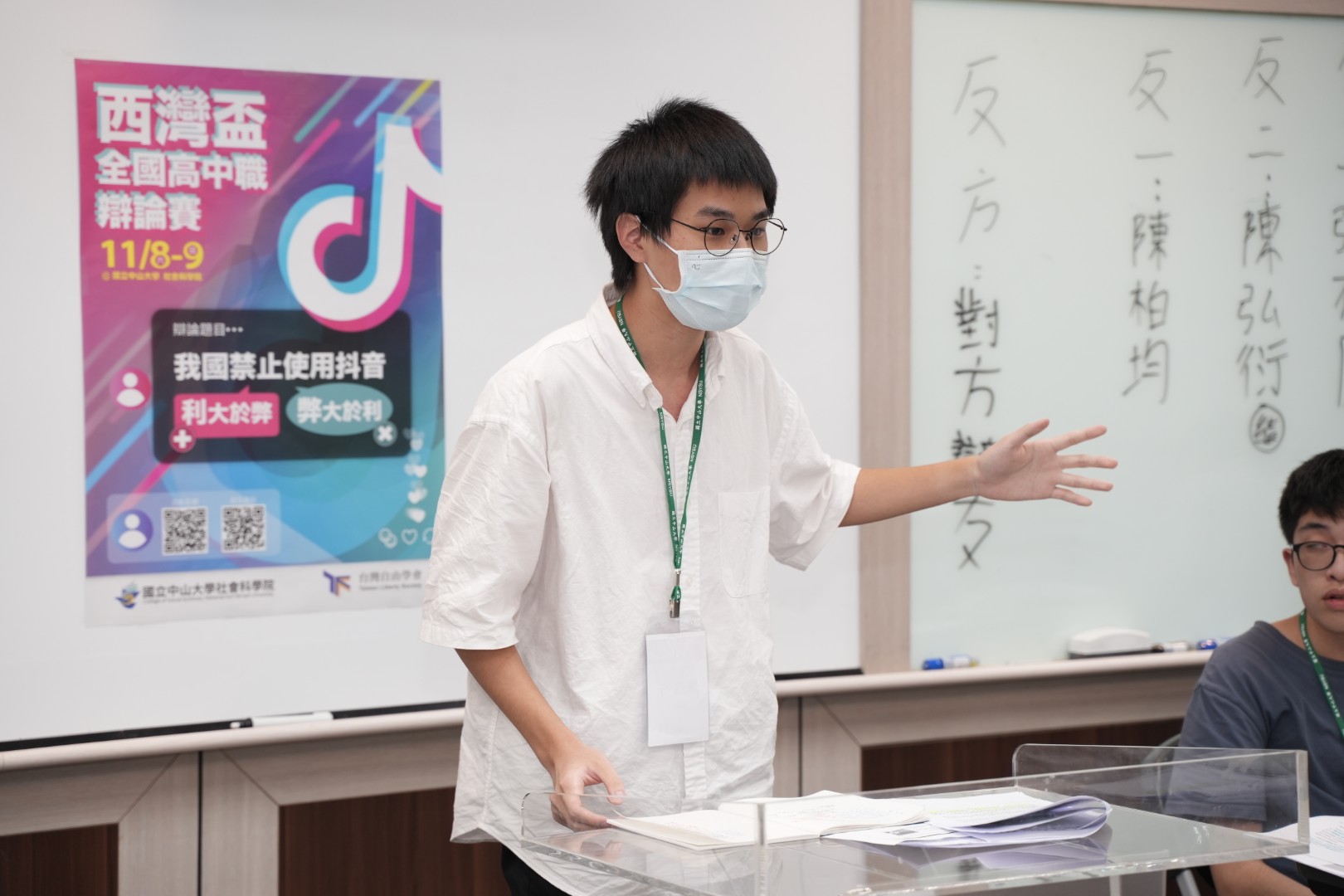

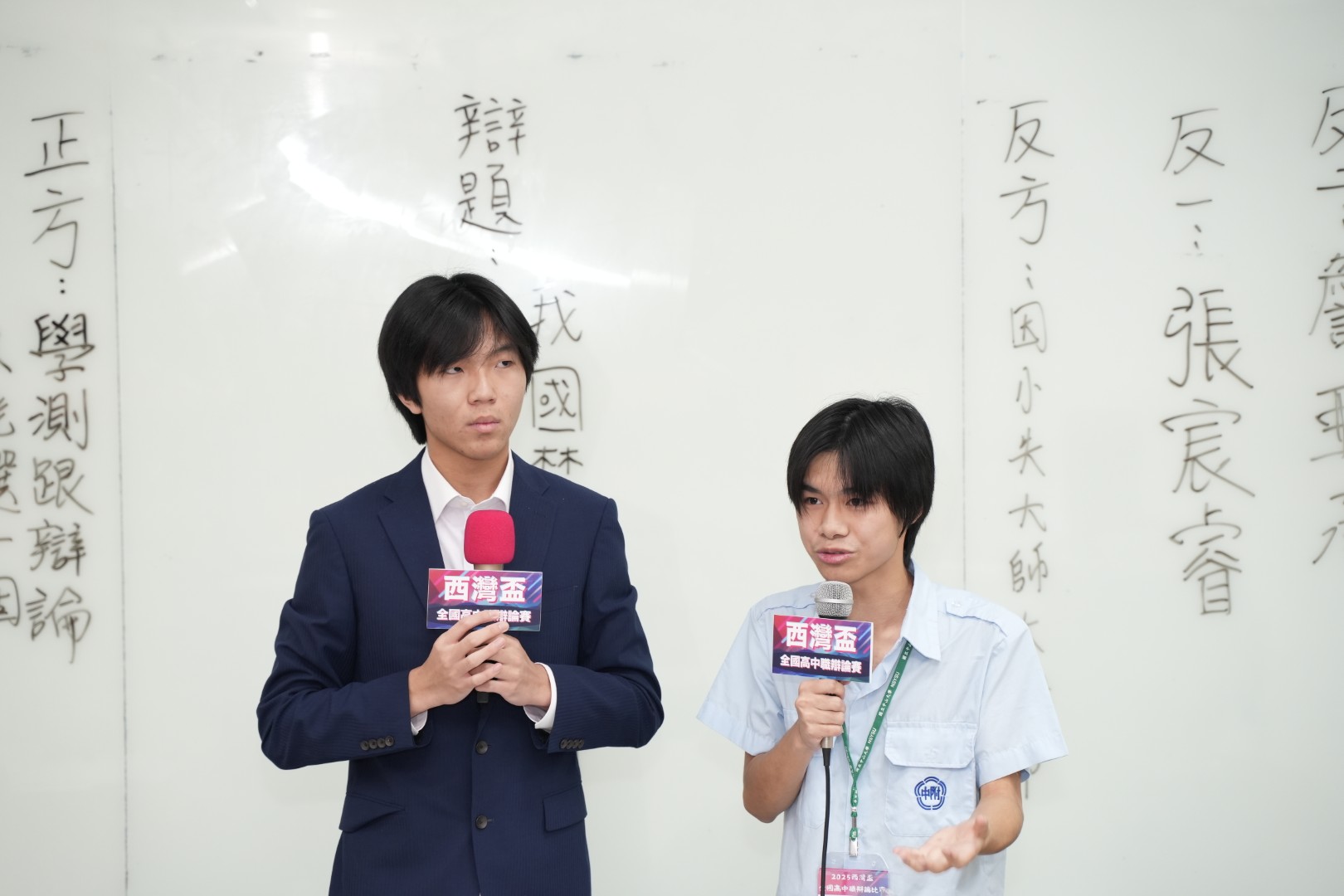

在短影音崛起、資訊流動加速的時代,現代人討論公共議題的方式,也悄悄改變了。今年第一屆「西灣盃全國高中職辯論比賽」以「我國禁止使用抖音利大於弊/弊大於利」為題,邀請全台高中職與五專的辯論菁英齊聚西子灣中山大學。兩天的賽事不只是一場競技,更像是一段讓青年在思辨裡彼此結識、切磋、希望有朝一日能彼此照亮的旅程。

中山大學活動新聞報導:https://news.nsysu.edu.tw/p/406-1120-366336,r2910.php?Lang=zh-tw

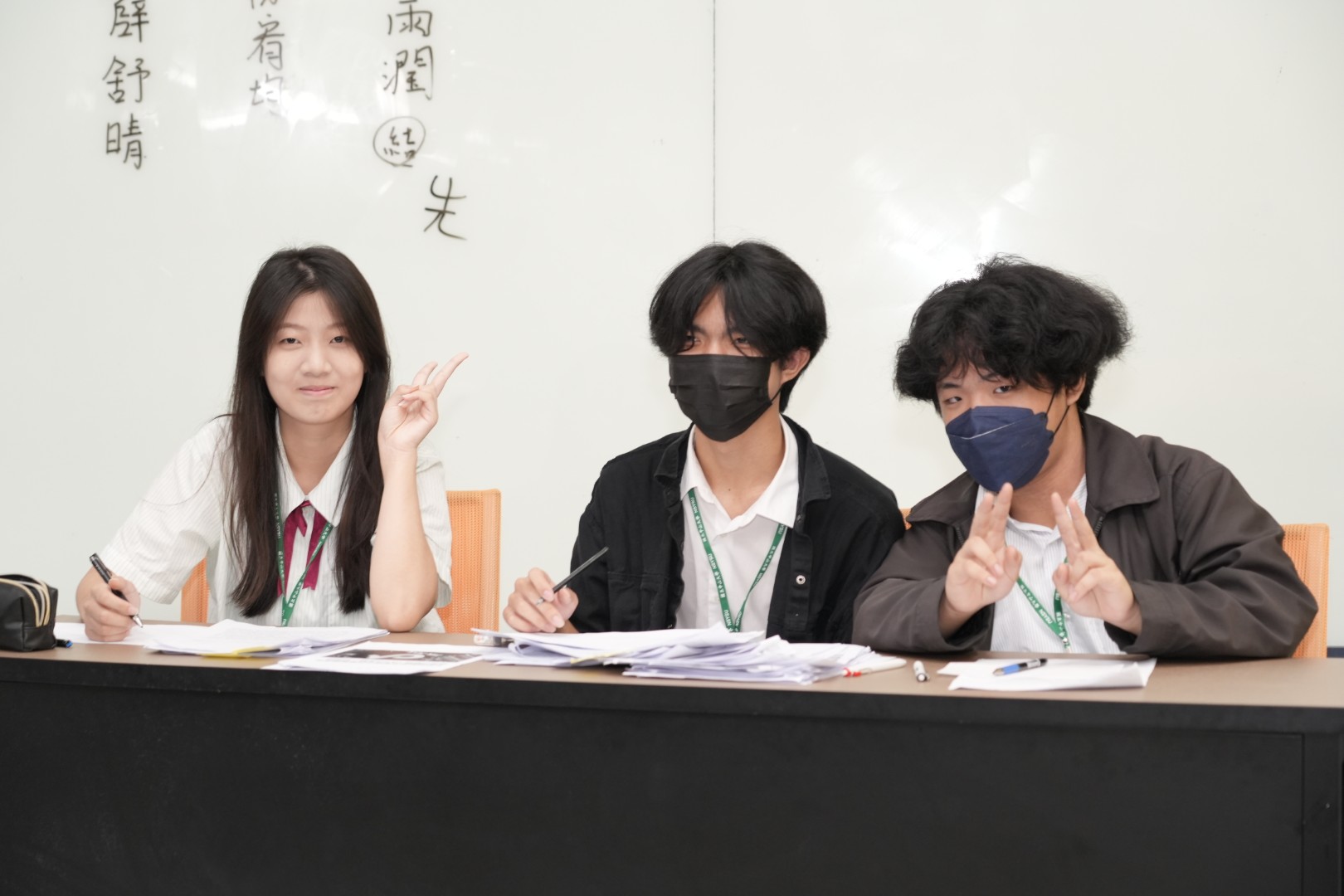

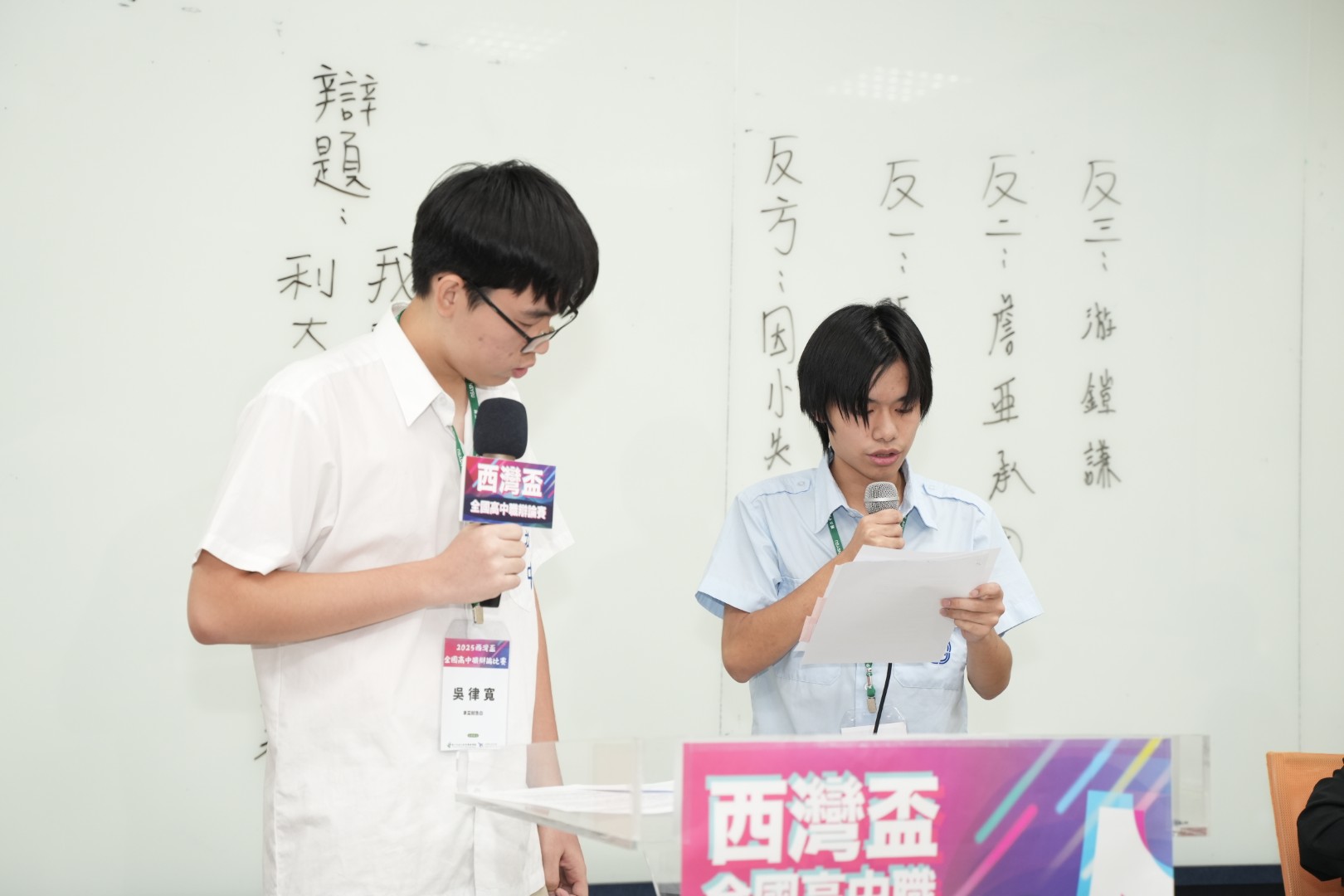

比賽由國立中山大學社會科學院主辦、台灣自由學會協辦,吸引了屏東女中、高雄中學、師大附中,以及多支跨校自組隊伍參與。選手們在立論、質詢、攻防與結辯中試圖展現嚴謹的邏輯、細緻的資料查證能力,以及臨場反應,兩天賽程中在南台灣的某個角落為台灣社會帶來一場深刻的公共討論。

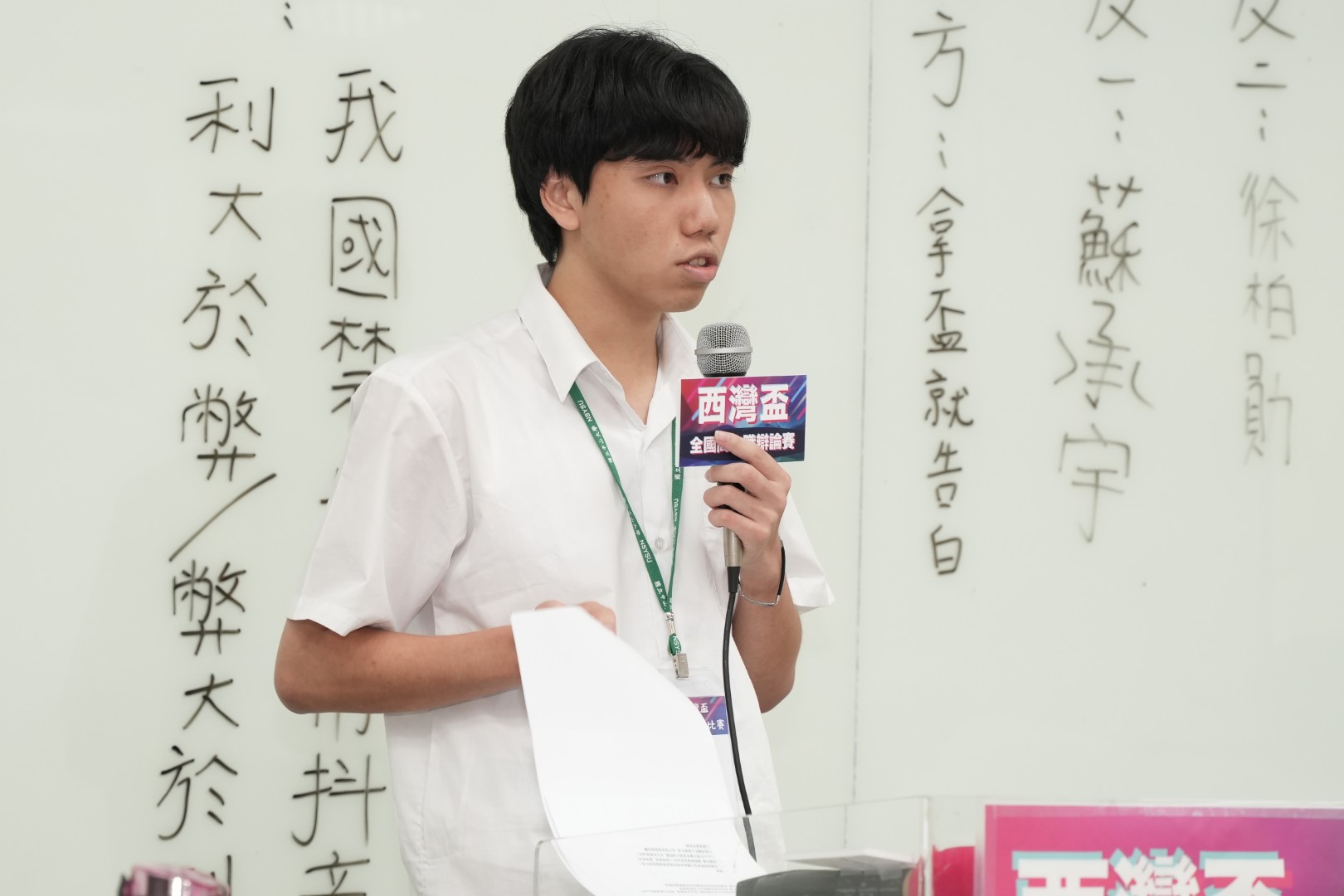

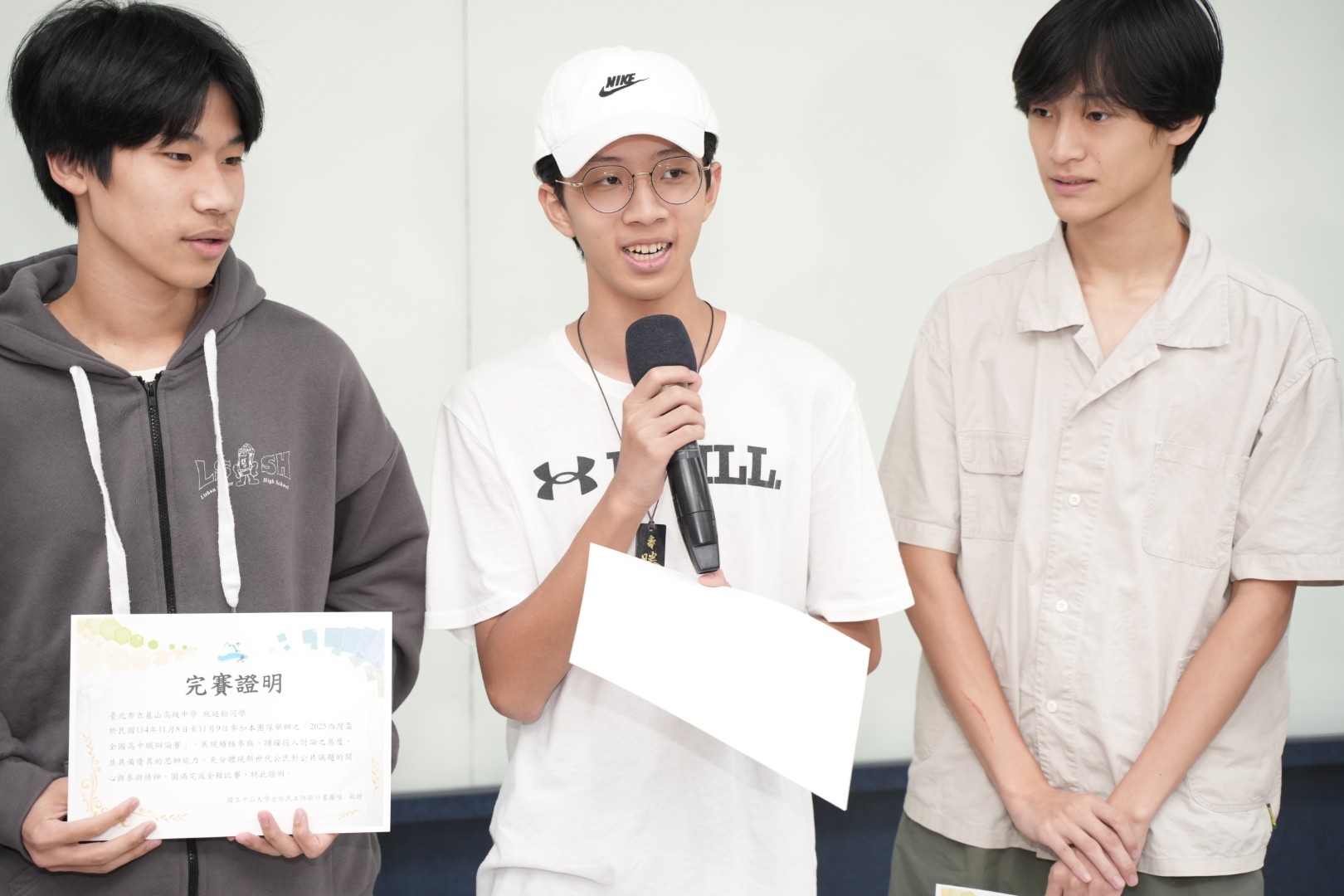

有選手在學測倒數階段仍堅持上場,他笑著說:「雖然時間很緊,但辯論是讓我感覺還活著的事」,也有人曾想放棄,但因隊友一句「我們還差你一個人」,重新回到隊伍。許多高中生而言,辯論除了是一場必須爭到底比賽,更是一段友情的累積、一種自我推進的力量,甚至是第一次認真思考自己與社會連結的時間,種下日後參與公共事務的火苗。

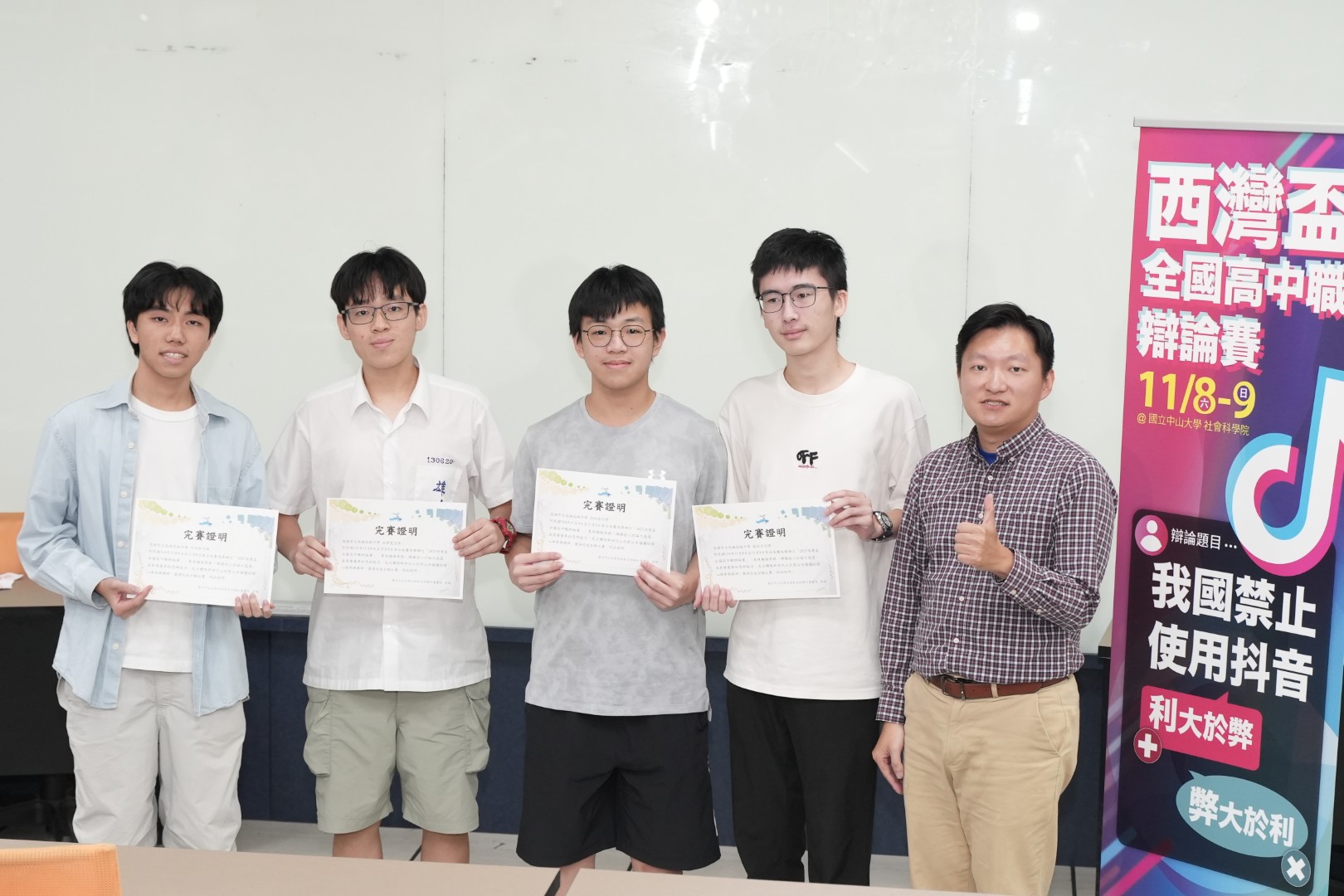

中山大學政治所所長陳宗巖在賽後向所有參賽者致意:「雖然有輸有贏,但對我來說,差距沒有那麼大。我從大家的論點中,吸收到許多過去不曾注意到的面向」,他提醒大家,期盼辯論除了在賽場上盡力壓倒對手,更希望可以理解與學習到,辯論另一個層次可以是在不同的觀點中,找到能夠相互理解、對話、找尋問題解方與最大共識的可能性,「這些討論的過程,遠比結果重要。我期盼大家能帶著一個小火苗,持續關心台灣民主自由社會的挑戰」。這份「小火苗」成了本次比賽最溫暖的註腳。

其實,這場比賽背後,是從2025年8月一路延續到11月的青年活動系列,中山大學政治所與社科院每月為青年舉辦的營隊,希望喚起年輕人關心台灣內外事務的心。在這些活動中,有人找資源、有人扛責任、有人策畫與執行,也有校友默默補位、攝影師全程陪跑。當隊伍在場上拚盡全力時,場外也有一群大人正用行動支持著青年對公共議題的熱情。閉幕典禮氣氛輕鬆又詼諧。隊伍「拿盃就告白」沒拿盃,也沒告白;主辦單位甚至搬出政治所的「宴客杯」試圖助攻,依然無功而返。於是,一段原本可能很催淚的青春故事悄悄溜走。但更多的,是大家在笑聲裡交到志同道合的朋友,讓本次活動多添一筆雋永情誼。

比賽結束後,我們問了所有辯士:「撇開辯論時必須捍衛的正反立場,你心裡真的支持政府禁止抖音嗎?」結果大約一半支持、一半反對。數位世代的學生一方面珍惜資訊自由,一方面也在理解議題後意識到假訊息與認知作戰的真實威脅。有人說自己反對禁用,但希望政府能更有效管理資訊環境;也有人在思考安全風險後選擇支持禁用。沒有一致答案,也沒有非黑即白,這正是公共議題的樣貌,而願意思考的青年,本身就是讓人看見希望的開始。

「遇到很多很厲害的辯士 還有從裁判給的建議中真的收穫良多」

「認識很多相關資訊 以及辯圈朋友」

「在損益比的部分非常有待精進,認識了很多朋友」

「雖然沒拿盃,但是個人覺得社會裁對於辯論的體現是很有貢獻的,只是在心證上稍微有點與我想像中有差,讓我更體驗到了辯論的核心『說服大眾』的重要性,然後選手休息室排在一起很棒!讓我認識到了很多學校的好朋友!」

「我覺得維持這樣就超過一堆比賽了,很難得打到待遇這麼好的比賽」

「我覺得可能因為有些裁判不是辯論圈的人,而是某些領域的專家,導致給分跟裁判的時候會有過度心證的情況,但最重要的應該是要跟裁判講清楚給分的幅度,不然不同裁判給分標準不同,有些甚至差到整整兩倍,對於賽場其實不太公平....個人建議如果還要辦下次的話,改成以辯士名次總和計算會比較公平(其他比賽大多如此),但我還是覺得這個比賽很棒,希望我的回覆可以幫助你們,也希望可以再看到下一屆,謝謝你們」

「當然是拿了冠軍!但同時我也重新思考了很多關於抖音的事情(抖音是我使用時間最多的應用程式)害我現在很認真在考慮要不要卸載抖音」

「認識了非常多全台各地的朋友!跟食宿上真的非常非常幸福」

「擁有了很特別、很開心的回憶!交到了很多朋友,也收穫了很多不同的思考方向和角度」

「更認識抖音這個議題對我們生活中的影響。」

賽後,我們收到了許多參賽辯士的回饋(如上),有令人感動的鼓勵,當然也有正面的建議。大家提到在比賽中認識了來自全台的青年朋友、拓展了辯圈人脈、接觸了更全面的資訊,也在舒適的食宿與場地安排中感受到主辦單位辦比賽的用心。未來我們會持續募集資源、提升賽事體驗,讓辯論不僅是一場競技,更是一個能夠在輕鬆、無後顧之憂的環境裡,擴展人際圈、深化對社會議題理解與參與的平台。

當然,我們也收到了重要的建議,特別是關於賽制設計與裁判安排。有些辯士認為裁判背景差異較大,導致評分幅度不一;也有人提到社會裁的心證與辯圈的預期有所落差。主辦單位之所以納入社會裁,是希望透過辯論賽,讓議題能被更深入、也更全面地討論,同時以更貼近現實的方式與社會溝通,呈現公共討論在真實世界中的樣貌。而與對辯論競技較不熟悉的社會大眾溝通時,我們相信,除了技巧之外,更需要理解與同理,能夠感受他們在面對議題時的疑惑與關切,並以更貼近大眾的方式進行交流。未來,我們會把裁判遴選及賽前說明做得更完善,也會持續探索路人裁判等可能,讓評審結構更透明、更一致、更符合我們追求的公共討論的價值。

希望第二屆在不遠的未來與大家再相見,帶著更多成長、更多調整,也帶著同樣的熱情與初心。期待下次見。